LUG

LUG

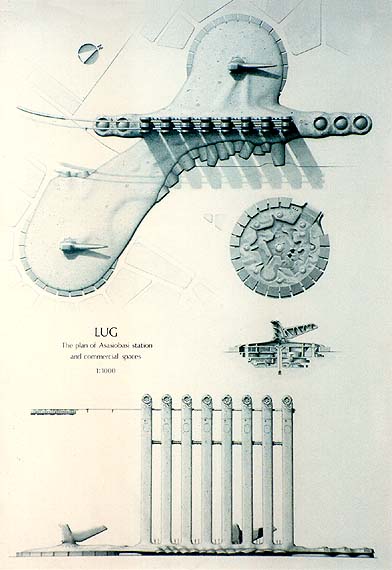

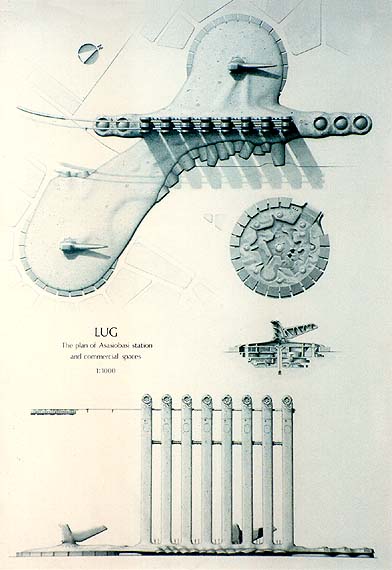

路地を流れる人々。彼らは、まるで心臓によって循環される赤血球のごとく、個々の意志から生まれる小運動を行いながら、このシステムに取り込まれ、そして吐き出される。巨視的に視れぱ、一日をサイクルとする非常に規則的なその運動の中には、社会が産み出す狂気の断片のーつが漂っている様な気がする.大きな動きは小さな自由をも拘束しかねない。この、駅を中心とするシステムのフォルムはそういったものをアレゴリカルな意味として持つのかもしれない。フォルムは駅および駅に共生している機能を一つの殻で覆うことにより生まれた。プラットホーム前後の五つの部屋は、コンピュータールーム、トイレット、待合室、駅員室、その他に使われる。又、東部のサンルーフはモピールになっており、内部、及び外都の空気の変動によって揺れ動く。南北に位置する二つの商業スペースはすり鉢状に掘り抜かれており、その中に幾つかの店舗が埋め込まれている。そこでは、店舗が拡張、縮小、あるいは建て代わる度に地形が変化する(必要とあれぱ、更に深く掘り抜かれるたろう)。基幹施設である駅とは対照的に、新陳代謝する都市のマチエールを見ることができる。そしてその周囲を、形状上没個性的な店舗が円を描いて取り囲んでいる。しかしそれらは色彩によって自己主張することであろう。それらはまるでサラダオイルと酢のテンション、もしくは都会に溶け込む、保護コロイドに包まれた疎水コロイド。

“ホモ・ルーデンス(遊ぶ人)”とはホイジンガーのいった言葉だが、遊びは少なからず非合理だ。このシステムの大きな特長でもある列車昇降装置も、全くもって非合理な様に思われる。計32台のクレーン、現在の10倍以上の高度を持つ高架、上昇および下降によるタイムロス。そこにはわずかな機能的必然性も感じられることはない。しかし、この昇降装置は、都市および大阪湾岸のあるペき姿を人々に問わせることを存在目的とする。装置がつくり出す新たなピューポイントによって、彼らは自分たちの居住領域を客観視することができる。朝潮橋-大阪港間だけのSENCE OF WONDER。ところで、都市において、人間の日常的な営みは地面を徘徊する蟻のごとく二次元的である。高層建築物があるではないかという意見もあろうが、それは単に、「人口密度」とよぱれる圧力によって平面に皺が寄っただけである。「地下鉄」という、文字どうり本来は地下を走るベきものが唐突に地表に現れ、空中高く走り出すという奇妙な行為によって、皺寄った平面からの脱却を謀りたい。(我が家の前では高架を地下鉄が走っている。幼い頃、空中を走る列車のことを何故「地下鉄」というのか不思議だった。)空気交換は商業スペースに設置された、エアーインテイク(風向に合わせて自在に方向を変える)とエアータンクおよびそれに膨張-縮小運動を与える、中央部の支柱に内蔵された油圧ポンプによって行われる(断面図参照)。それらは、システム内に人間の呼吸に非常に近いダイナミクスとリズムを持った流動を生みだし、人々とシステムの間隙におけるコンテクストを確保する。南側の商業スペースと北側の商業スペースおよぴ駅とはプリッジによってつながっている。このプリッジは楕円形のピニールチュープの中をを通っており、一方で吸い込まれた空気はこのチュープを通って逆サイドの商業スペースに流れ込む。呼吸の中で呼吸する人間は、さながら酸素交換を行う赤血球のようだ。

ここに提示されたシステムはあくまでコンセプトモデルである。そればあるベき姿ではなく、これからあるベきと思われる要素の幾つかが誇張された形で一体となったものである。安全性や機能を追求していくと、構造は静的になりがちなように思われる。その上にいくら生活感や調和を求めたところで、都会のなかでは空々しくなるだけのような気がする。それならぱいっその事、極端に個性の強いものか、あるいはタイト・スペースをできるたけ少なくするようなものを考えたい。空間を堅くして生活様式を強制するようなものは大阪には似合わない。それに、与えられたものに満足するようではほんまの大阪人とは言われへん。駅前を、町並みを考え、作り出すんは、現に今ここにおる我々の手やねんから。